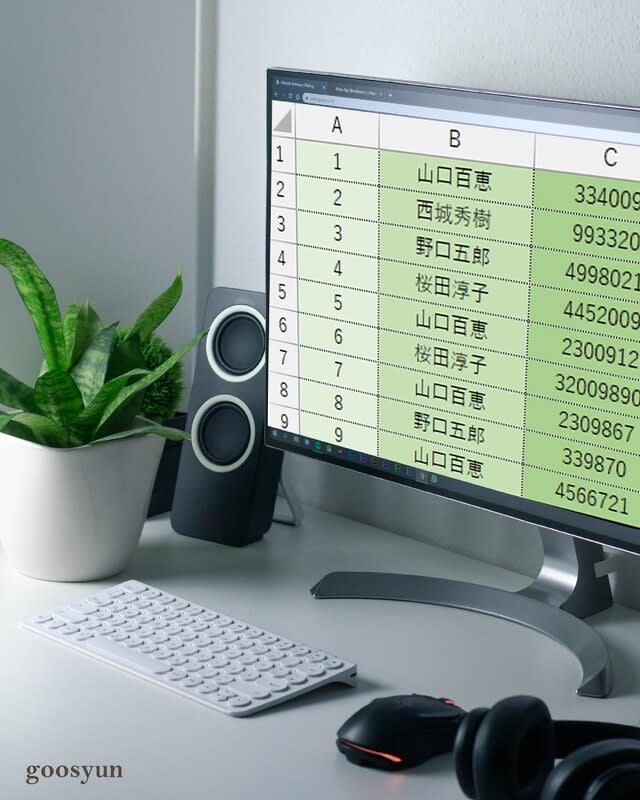

その業務系システムには、エクスポート機能が用意されています。その機能を使うと、条件に従って抽出したデータを、利用者端末(各社員のパソコン)に、ファイルとして保存することができます。

端末にエクスポートしたファイルを開くと、データを表計算ソフトExcelで扱うことができます。抽出したデータを、表計算で自由に編集できるので、便利な機能です。

ただし、ここで一つ問題があります。

セル内の数字の先頭に、アポストロフィー(シングルクォーテーション)がくっ付いているのです。

このアポストロフィーは、数字を文字列として表示する働きがあります。数字を、「数値」としてではなく、「文字列」として扱うようにする特殊な働き、機能です。

文字列ですから、見た目は数字であっても、合計などの計算ができません。

データベースシステムからExcelファイルとしてエクスポートするときに、よく遭遇する問題です。

計算可能なデータにするには、、数値に変換する必要があります。データ先頭のアポストロフィーを取り除く、などです。

このアポストロフィーは、通常の文字ではありません。書式設定のための制御文字です。

ですから、置換機能を使っての削除はできません。セル範囲内の大量のデータの、先頭アポストロフィーを一気に削除しようと、多くの方が置換機能でやろうします。ですが、失敗します。これでは無理です。

では、どうするか。

他の方法で、データ先頭のアポストロフィーを削除することになりますが、そのためには、いくつかの方法があります。

その方法の一つが、

「形式を選択して貼り付け」の機能

を使う、というものです。

「形式を選択して貼り付け」の機能を使うと、大量のデータのアポストロフィーを、一気に取り除くことができます。やり方は、それほどむつかしいものでありません。いったん覚えてしまえば、簡単にやれます。

その具体的手順は、

⇒ こちらの記事をご覧ください。

私も、これまで、「形式を選択して貼り付け」機能を使って、文字列から数値データに変換させて、処理を行ってきました。

「形式を選択して貼り付け」機能での文字列から数値への変換は、割と簡単な作業です。

確かに単純な手作業です。

ですが・・・・、

そうは言っても・・・・、

これが毎回となると、ちょっと煩わしく感じます。

そうなると、

「この作業、マクロ化できるんじゃね?」

「ボタンのクリック一つで、自動実行できるんじゃね?」

って、考えるようになります。

人間、ある問題をずっと考えていたら、あるとき、ふっとひらめくもんです。

私もひらめきました。

「そうだ、データ型変換関数だ!」と。

で、やってみました。

そうしたら、大成功。想定のとおり、うまくいきました。

データ型変換関数は、セルに格納されているデータのデータ型を、他の型に変換する関数です。

例えば、

「CInt」関数は、データ型を整数型(Integer)に変換してくれます。関数の戻り値が、整数という数値となる関数です。

同じく、「CLng」関数は、データ型を長整数型(Long)に変換してくれます。

つまり、「CInt」関数や「CLng」関数は、セル内のデータを数値に変換してくれます。これによって、元々のデータの先頭にアポストロフィーがくっ付いていても大丈夫です。これら「CInt」「CLng」の関数使用の結果、数値に変換されます。そうすると、足し算、引き算、合計などの計算ができるようになります。

具体的に、どのようなマクロコードなのか、それについては、また別の記事にまとめることにします。

それでは、また次の記事で

■■■■ goosyun ■■■■

《2023年8月11日追記》

マクロで自動実行するために、VBAコードはどう書くのか、記事にまとめました。

⇒ こちらの記事をご覧ください。